- Krasselt M, et al. Clin Rev Allergy Immunol. 2019;56(3):346–361.

- Ngo ST, et al. Frontiers in Neuroendocrinology 2014,35:347–369.

- Klein SL, et al. Nat Rev Immunol 2016;16(10):626–638.

- Tournadre A, et al. Arthritis Care Res (Hoboken) 2013;65(9):1482–1489.

- Thiele et al. Versorgungstrends der Kerndokumentation 2025 https://doi.org/10.17169/refubium-46216

- Ramos L, et al. J Rheumatol 2019;46(6):p.567 table 2. Abbildung 2: https://www.springermedizin.de/entzuendlich-rheumatische-erkrankungen/rheumatoide-arthritis/geschlechtsspezifische-unterschiede-in-diagnostik-und-therapie-e/24105262

- Crowson CS, et al. Ann Rheum Dis 2018;77(1);48–54.

- Lindner L, et al. Geschlechtsunterschiede bei Patient:innen mit Psoriasis-Arthritis im Krankheitsregister RABBIT-SpA, DKVF 2024 Potsdam, https://dx.doi.org.10.3205/24dkvf176.

- Lauridsen KB, et al. Scand J Rheumatol 2025;20:1–11.

- Riveros Frutos A, et al. Lupus 2017;26:698–706.

- Schäfer M, et al. Rheumatology (Oxford) 2019;59(8):1916–1926.

Wie wichtig sind Genderaspekte in der Rheumatologie?

Die Komplexität rheumatischer Erkrankungen fordert nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern auch ein tiefes Verständnis für die individuellen Bedürfnisse der Patient:innen. Genderaspekte spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Welche geschlechtsspezifischen Unterschiede gibt es im Wirkansprechen der Therapien?

Ein Blick auf die Prävalenz rheumatischer Erkrankungen macht bereits den ersten geschlechtsspezifischen Unterschied offensichtlich: Frauen sind bei vielen Indikationen deutlich häufiger betroffen als Männer.1

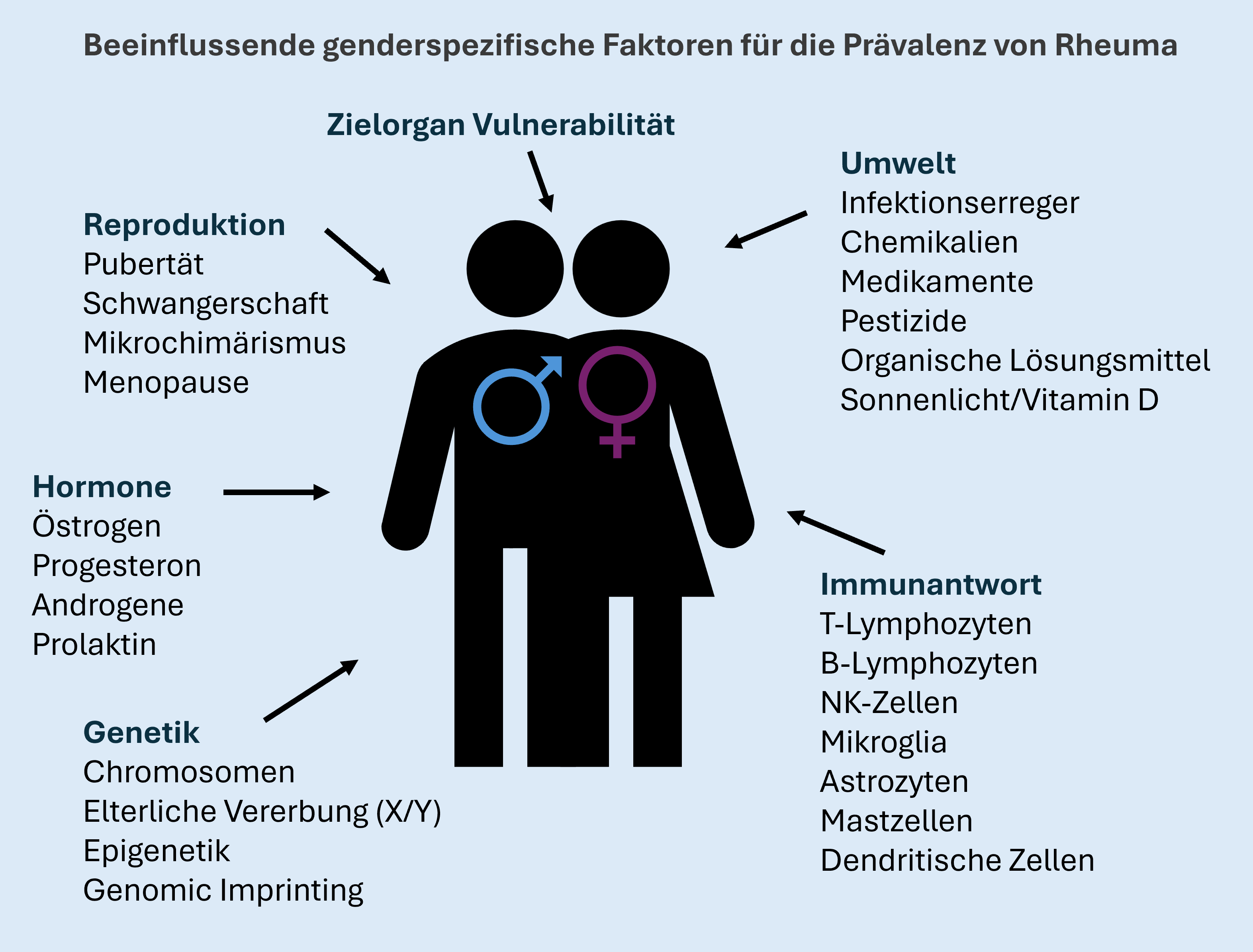

Viele Faktoren können als Ursache eine Rolle spielen (Abb. 1). Ein wichtiger Faktor ist das Immunsystem. Die Interaktionen sind bekannterweise komplex, aber beispielsweise bilden Frauen mehr zirkulierende Antikörper. Somit sind sie auch anfälliger für Autoimmunerkrankungen.2

Abb. 1: Faktoren für die unterschiedliche Prävalenz rheumatischer Erkrankungen bei Männern und Frauen. Modifiziert nach 2.

Genetische Hintergründe und Fallstricke in der Praxis

Warum tritt Rheuma bei Frauen häufiger auf? Das X-Chromosom ist größer und trägt viel mehr Gene als das Y-Chromosom. Alle Gene, die das Immunsystem codieren, liegen auf dem X-Chromosom. Bei Frauen wird nur ein Allel abgelesen, das andere ist inaktiviert (Silencing). Eine Hypothese besagt, dass bei Frauen mit Autoimmunerkrankungen das zweite Allel reaktiviert wird, was zu einer Überexpression proinflammatorischer Gene führt. Diese Theorie sieht man mit Hinsicht auf das Klinefelter-Syndrom bestätigt: Männer mit Klinefelter-Syndrom (Genotyp: XXY) leiden genauso häufig an systemischem Lupus erythematodes wie Frauen.1,3

Die Rolle der Sexualhormone

Die männlichen Sexualhormone Androgene, Testosteron und Progesteron wirken eher immunsupprimierend, während die weiblichen Östrogene und Prolaktin immunstimulierend wirken.

Die Schwangerschaft bildet hier eine Ausnahme, da hier hohe Dosen an Östrogen das Immunsystem supprimieren (um die teilweise fremden Gene des Fötus zu tolerieren).3

Männer sind zwar seltener von rheumatischen Erkrankungen betroffen als Frauen, jedoch sind die Krankheiten bei ihnen häufig stärker ausgeprägt.

Wie inzwischen auch von anderen Krankheitsbildern bekannt ist, können sich Symptome rheumatischer Erkrankungen bei Männern und Frauen deutlich unterscheiden.

Beispiel axiale Spondyloarthritis (axSpA): Die Erkrankung galt lange als „reine Männersache“, bis man herausfand, dass die radiologische Progression bei Frauen langsamer fortschreitet und vor allem in der Halswirbelsäule auftritt, nicht wie bei Männern in der Lendenwirbelsäule. Daneben gibt es weitere geschlechtsspezifische Unterschiede in den Symptomen.4

Registerdaten zur Genderspezifität als Hilfe für die Praxis

Nach der Zulassung eines Therapeutikums bleiben einige Fragen offen, wie bestimmte Subgruppen behandelt werden können. Aufgrund der strikten Einschlusskriterien sind oft ältere Personen, Patient:innen mit Komorbiditäten und häufig auch Frauen ausgeschlossen.

Da bei vielen rheumatologischen Erkrankungen Frauen häufiger als Männer erkranken, ist dies problematisch. Registerdaten können dabei helfen, diese Lücken zu schließen.

Welche geschlechtsspezifischen Unterschiede zeigen uns die Registerdaten?

- Versorgungsrealität

Im Versorgungsalltag war eine Differenz in der Häufigkeit der Verordnungen zu beobachten: Frauen mit einer axSpA erhielten seltener eine Therapie mit TNF-Inhibitoren als Männer, dafür häufiger Methotrexat.5

- Komorbiditäten und schwerwiegende Ereignisse

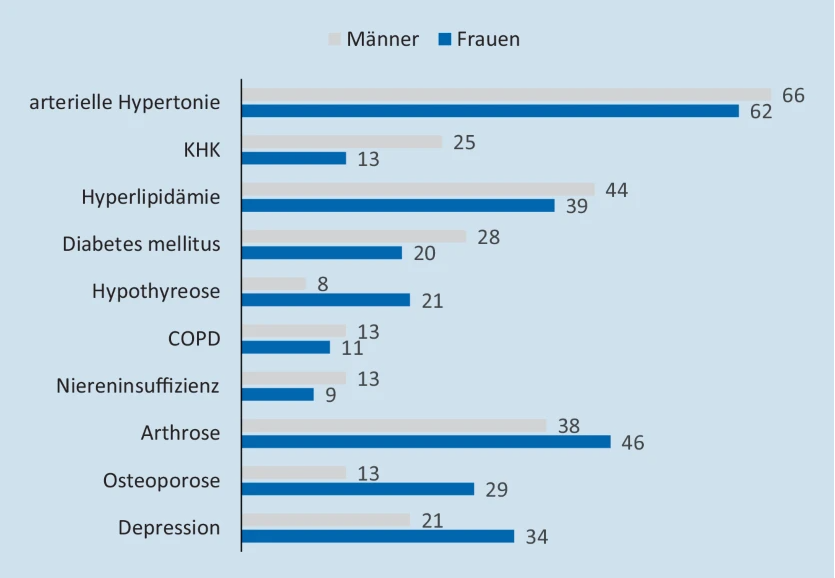

Frauen und Männer leiden an unterschiedlichen Komorbiditäten. Patientinnen mit einer rheumatoiden Arthritis (RA) leiden beispielsweise häufiger unter Schilddrüsenerkrankungen, Osteoporose und psychischen Erkrankungen. Männer sind dagegen eher von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Hypercholesterinämie betroffen (Abb. 2).6

Abb. 2: Komorbiditäten bei Frauen und Männern mit rheumatoider Arthritis (Diagnosen nach Internationaler statistischer Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme [ICD-10], prozentualer Anteil, Abrechnungsdaten der Barmer von 2015 aus der PROCLAIR-Studie, Angaben aus Comorbidities in patients with rheumatoid arthritis. von Luque Ramos et al., 2019, J Rheumatol 46(6):p.567 table 2 [6] ). COPD „chronic obstructive pulmonary disease" (chronisch-obstruktive Lungenerkrankung), KHK koronare Herzkrankheit

Trotzdem können geschlechtsspezifische Komorbiditäten natürlich auch beim jeweils anderen Geschlecht auftreten. Wird dies nicht bedacht, besteht die Gefahr der Unterdiagnostizierung von beispielsweise Depressionen bei Männern und Herzinsuffizienz bei Frauen.

- Geschlechtsspezifische Risikofaktoren bei RA für kardiovaskuläre Ereignisse:

Neben den weniger geschlechtsspezifischen Risikofaktoren Rauchen und Bluthochdruck sind die Risikofaktoren für kardiovaskuläre Ereignisse bei männlichen RA-Patienten vor allem ein erhöhter Cholesterinspiegel, bei Frauen dagegen die krankheitsspezifische systemische Inflammation.7

Um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verringern, sollten diese Faktoren geschlechtsspezifisch berücksichtigt und behandelt werden.

- Unterschiede in der Krankheitsaktivität

Bei Betroffenen mit einer Psoriasis-Arthritis (PsA) wurde deutlich, dass die Ausprägungen der Symptome bei Frauen sich von denen der Männer unterscheiden: Bei den Patientinnen waren mehr Gelenke betroffen, sie litten an mehr Enthesitiden und stärkeren Schmerzen. Bei Männern waren dagegen größere Hautflächen befallen.8

- Therapiewirksamkeit

Das dänische DANBIO Register liefert wichtige Daten zum Ansprechen von RA-Therapien: Frauen sprachen seltener und schlechter auf einen TNF-Inhibitor (TNFi) an – besonders, wenn sie unter 50 Jahre alt waren.9

Frauen, die von einer PsA betroffen sind, brechen laut RABBIT-Registerdaten ihre Therapie sowohl häufiger als auch früher ab als Männer. Die häufigsten Gründe dafür waren unerwünschte Ereignisse.8

Bei Männern mit systemischem Lupus erythematodes (SLE) verhält es sich gegenteilig (spanisches Register): Sie leiden häufiger an einer schlechten Therapiewirksamkeit, haben mehr Komorbiditäten und eine höhere Mortalität als Frauen.10

Ebenfalls aus dem RABBIT-Register stammen Daten zu einem geschlechtsspezifischen Einfluss von Adipositas auf das Therapieansprechen bei RA: Bei adipösen Betroffenen ist die Wirksamkeit von TNFi vor allem bei Frauen geringer.11

Alle Daten zu genderspezifischen Unterschieden in der Wirksamkeit in der Therapie können von großem Nutzen für die Therapieentscheidung sein und auf dem Gebiet sind noch viele neue Erkenntnisse zu erwarten.

Fazit: Das Geschlecht wirkt sich auf zahlreiche Outcomes aus und muss als wichtiger Parameter in Datensammlungen und Auswertungen berücksichtigt werden, um die jeweils geeignete Therapie wählen zu können.

Abkürzungen:

IL-17: Interleukin-17

ACR50: American College of Rheumatology; 50%iges Ansprechen

PASI 100: Psoriasis Area Severity Index; 100%iges Ansprechen

TNFi: Tumornekrosefaktor-Inhibitor

Quellen

PP-BA-DE-4896